こんにちは。臨床工学技士の岡井です。

カテ室で勤務しはじめたばかりの看護師さんや研修医の方、臨床工学技士さんや放射線技師さん達が、循環器領域ではじめにつまずくのは冠動脈造影(CAG)ではないでしょうか?

おそらく新人さんなら、必ず先輩や上司から「冠動脈のAHA分類を覚えてきてね」と言われる事になります。

みなさん一生懸命教科書を読んで勉強してきてくれるのですが、教科書上で静止したイラストを見るのと、実際に動いている冠動脈造影を見るのとでは大きくイメージが異なり、けっこう苦戦しがちだと思います。

特に慣れないうちは、左冠動脈のLAD(左前下行枝)とLCX(左回旋枝)の見分けが難しく、どっちがどっちか分からなくなってしまいます。

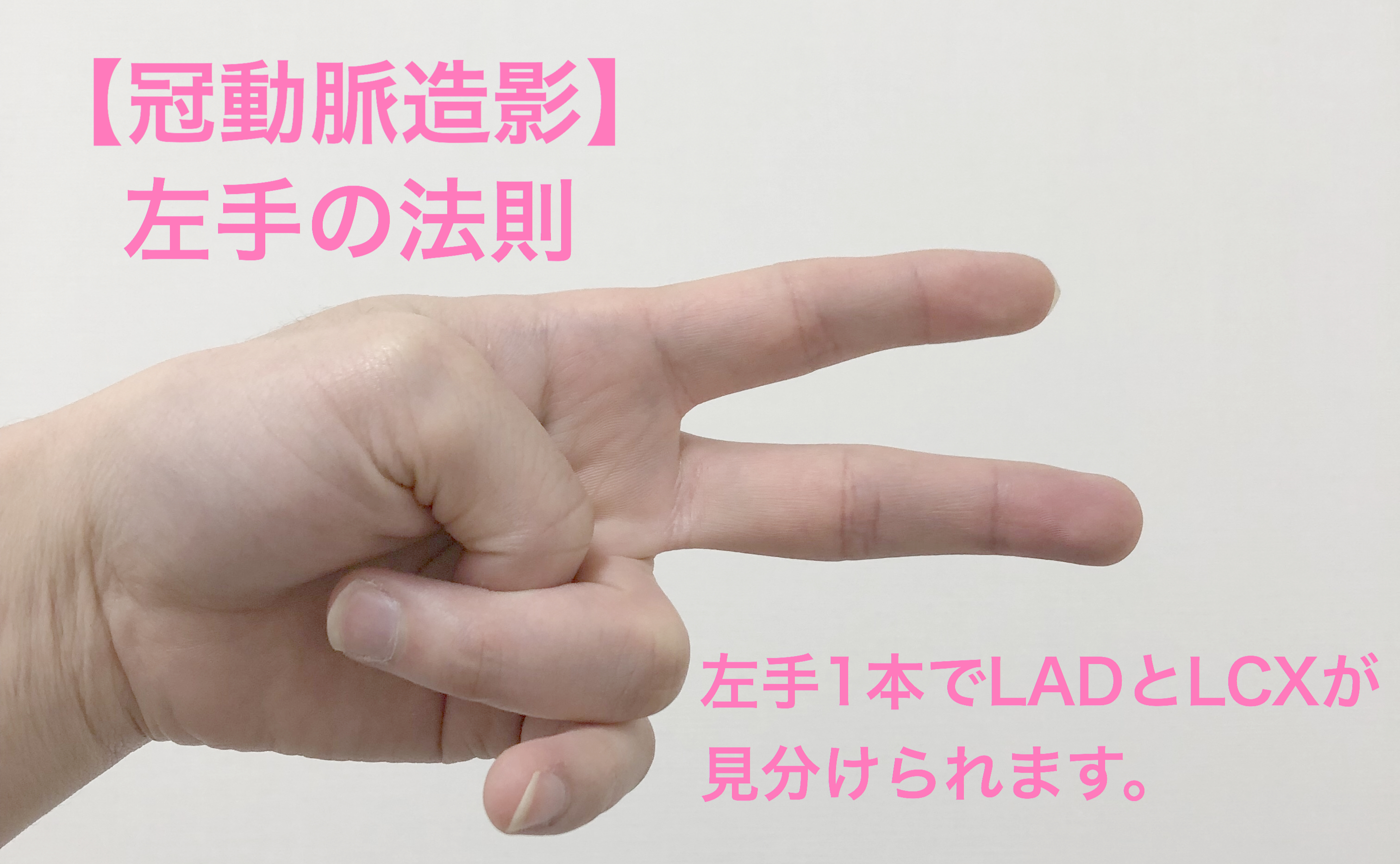

そんな時、左手1本で左冠動脈のLADとLCXを見分ける方法を考案しましたので(前々からあったのかも?)ご紹介します。

目次

左冠動脈造影はLADかLCXを見分けることができればOK

左冠動脈は大きく分けて2本の太い枝に分かれています。

左前下行枝(LAD:Left Anterior Descending)と左回旋枝(LCX:Left Circumflex)です。

冠動脈造影検査やPCIでは、透視装置をLAO 60°やRAO 30°などという具合に左右に大きく振って、角度を変えながら撮影をします。

さらにCranialやCaudalと言って、心臓を頭側から見たりお腹側から見たりもします。

この様に多方向から撮影を行うので、頭の中はゴチャゴチャになってしまいます。

ですが左冠動脈について、初めの段階ではどっちがLADでどっちがLCXかがわかれば十分だと思っています。

そのための左手の法則を次項にてご紹介します。

左冠動脈造影 左手の法則

まずは左手の親指と、人差し指・中指などをくっつけて、心臓の形を作ってみます。

指が集まっているところを心尖部とします。

この心臓の形を模擬した自分の左手を、自分の顔も前に持ってきた時に心臓を正面から見た風にイメージしてください。

次に左手の人差し指はLAD、中指をLCXと意識してみます。

たったのこれだけであなたはもう迷わずにLADとLCXを造影で見分けることが出来ます。

実際に見ていきましょう。

【RAO Cranial】はLADが下、LCXが上

RAOという角度は心臓を右から、Cranialという角度は上から覗いたViewになります。

先程の正面から見た左手の心臓を使ってみると、まず左手で作った心臓を右室側から見て(左手を向かって右に傾け)、次にそのまま上から覗いてみます。

最後に人差し指がLAD、中指がLCXということを意識してみると、

この様になると思います。

左手の心臓を右室側から、そして上から覗くので、左手の甲の部分が見えていますね。

造影では下に見えるのがLAD、上に見えるのがLCXとなります。

【RAO Caudal】はLADが上、LCXが下

Caudalという角度は心臓を下から覗いたViewになるので、同じ様に左手の心臓を右室側から覗き、次に下から覗いてみます。

最後に人差し指がLAD、中指がLCXを意識してみると、

こうなります。

今度は左手の心臓を下から覗くので、左手の平の部分が見えていると思います。

造影では上に見えるのがLAD、下に向かって伸びているのがLCXとなります。

【LAO Cranial】はLADが左、LCXが右

LAOという角度は心臓を左から、Cranialという角度は上から覗いたViewになります。

左手の心臓を今度は少し左室寄りに傾け(爪が正面に見える感じ)、次に上から覗いてみます。

最後に人差し指がLAD、中指がLCXを意識してみると、

こうなります。

左手がお辞儀している様に見えますね。

造影では左寄りにあるのがLAD、右寄りにあるのがLCXになります。

【LAO Caudal(スパイダーView)】はLADが左、LCXが右

LAOという角度は心臓を左から、Caudalという角度は下から覗いたViewです。

同じ様に左手の心臓を爪が正面に来る様に傾け、次に今度は下から覗く様に見てみます。

最後に人差し指がLAD、中指がLCXを意識してみると、

この様に、ピースしている様に見えます。

造影では左に向かって伸びているのがLAD、右に向かって伸びているのがLCXとなります。

最後に

LADにもLCXにも細かな枝がたくさんあり、番号まで正確に判断するのは難しいかも知れません。

しかしそんなものは慣れだと思っています。

何症例も冠動脈造影を見ていけばその内分かるようになるので、焦る必要はありません。

それでも冠動脈AHA分類の正しい番号を持っと勉強しておきたい人は、コチラの記事を参考にしてみてください。

また、高位側壁枝(ハイラテラール。略してハイラテ。)と呼ばれる太い血管が、LADとLCXの間から伸びている症例もよくあります。

が、LADとLCXがしっかり区別できていれば大丈夫です。

「この患者さんの左冠動脈はLAD、LCX、ハイラテの3本に分かれているな。」

としっかり認識出来るようになります。

ハイラテの見方について解説している記事はコチラです。

そして冠動脈の見方について理解が深まったら、今度はPCI(経皮的冠動脈形成術)の手順についても勉強してみましょう!

↓ カテ室に勤務することになった看護師さんやコメディカルの方にオススメの教科書はコレ!

うまく説明できていましたか? 参考になった場合は「いいね!」「シェア」「ツイート」などで教えて下さい!

コメントを残す