生食などの輸液に他の薬剤を混和する時、皆さんの施設ではどの様に表記していますか?

油性ペンで直接記入する、内容を記入したラベルを貼る、いろいろ方法があると思います。

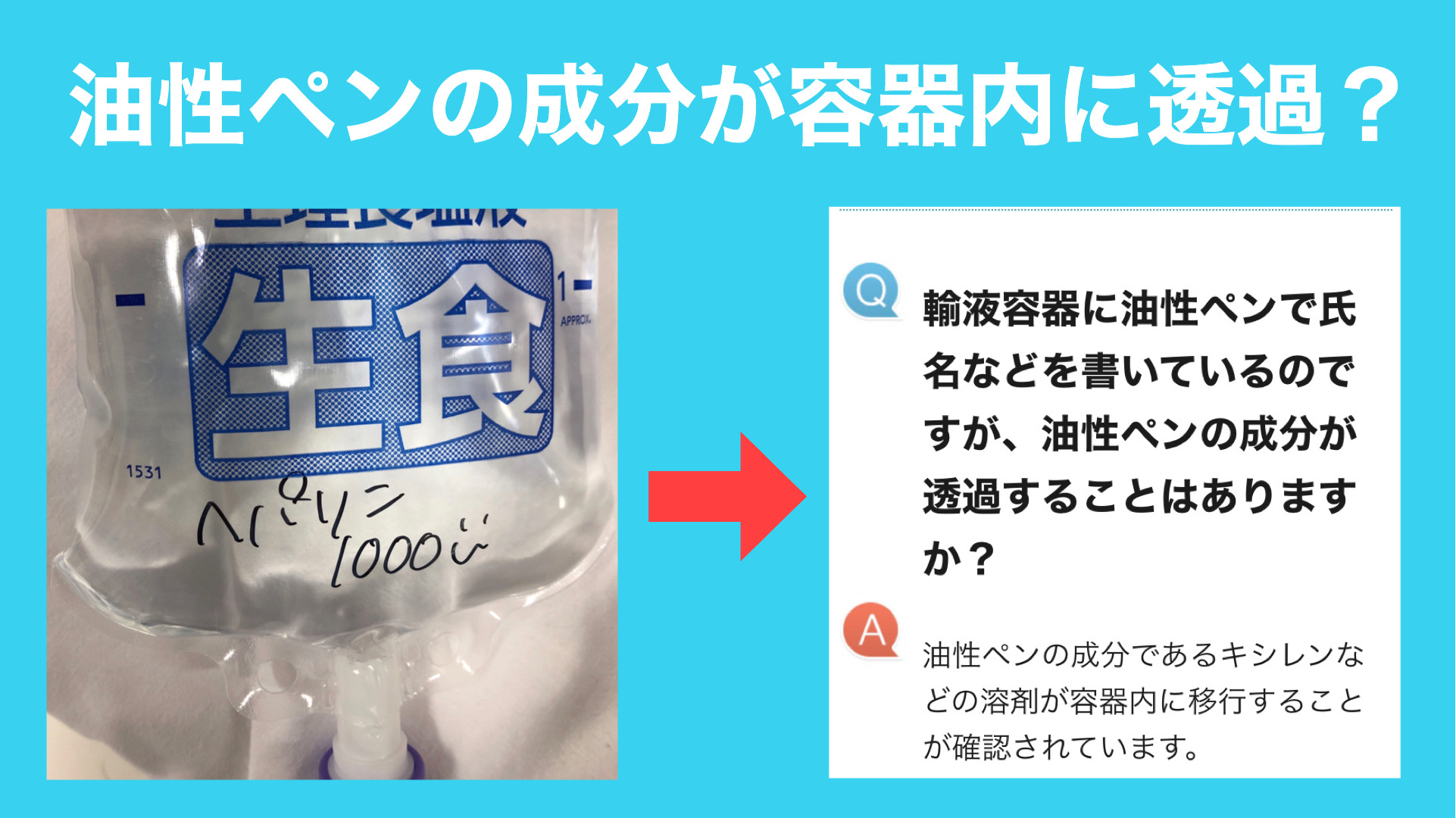

誤調製や誤投与を予防するためには何らかの表記をする必要がありますが、容器に直接

油性ペンで記入すると、インクの成分が溶液の中に透過する可能性があるそうです!

今回はある研究データからこの現象を分析し、より良い表記の方法について考えてみたいと思います。

目次

この記事を投稿するきっかけ

先日Twitterでこの様なツイートをしました。

単位が顔みてぇだな😄笑 pic.twitter.com/M8tZVL9qyx

— 岡井さん / 新人Ns ME 研修医 学生の味方 (@okai314t) May 25, 2020

看護師さんにお願いしたヘパ生(生食1000mL + ヘパリン1000U)なんですが、

「単位」を表すUの部分が顔っぽく見えてほっこりしました😊

しかし数時間後、リプで教えてもらったのですが、

輸液容器に油性ペンで記入をするとそのインクの成分である【キシレン】が

容器の中に透過する可能性があるそうです。

※ 写真の様に輸液製剤協議会HPにも明記されています。

ただし油性ペンでの記入を避けること自体が推奨されている訳ではない様です。

これには自分の無知さと衝撃の事実にビックリしたと同時に、

「本当かよ?」と疑惑をいだき、もっと詳しく調べてみる事にしました。

(無知な自分を殴りたい)

油性ペンの成分は有害?

日常で凡用される油性ペンには、インク染料の溶剤として【キシレン】という科学物質が含まれています。

芳香族炭化水素であるキシレンには生体毒性があり、また非常に吸収性が高いため、

大量に体内に入った場合、主に中枢神経系の抑制作用を示し、肝臓や腎臓の機能障害を生じると言われています。

これほど危険な物質なら、たとえ少量であっても体内に暴露させるリスクは避けたいですよね。

キシレンは容器の中に透過する?

これに関して、10年以上の昔になりますが、1つの研究が行われていました。

この研究データによると、

「油性ペンの成分(キシレン)は容器の中に透過する!」という事実がわかりました。

しかし注目したいのは、検出されたのは容器の気相部分からのみということ。

容器の水相部分からは検出されなかった様です。(検出限界の0.6ppm以下)

だから輸液製剤協議会でも使用禁止を推奨していなかったのかな?

ま、つまり、記入するなら水相部分のほうが安全という事ですね。

ラベルの上から記入すれば大丈夫?

ラベルの上から記入している施設も多いと思います。

この研究ではラベルの上から記入した場合も想定して実験を行っており、その結果は先程と同様、

・容器の気相部分からはキシレンが検出された

・容器の水相部分からは検出されなかった

というものでした。

この結果には少し意外でした。

つまりラベルの上からでも直接の記入でも、気相部分に細工をした場合は、

容器内にインクの成分が透過してしまう様です。

結論と対策

結論

①輸液容器に油性ペンで直接記入しても、水相部分なら成分の透過はしない

②気相部分ならラベルの上からでもダメ

しかしこの研究では、容器がポリエチレン製プラスチック容器、ポリプロピレン製プラスチック容器、

エチレン酢酸ビニルコポリマー製プラスチック容器に限定されています。

そのため新しい容器の輸液が出るたびに、その素材を調べるのは大変なので、

容器の種類によらず統一して行うキマリにしたほうが良さそうですね。

対策

僕が考える対策としては、

・記入をするなら、容器の縁の部分

・記入可能な縁がない容器の場合は、空いたスペースの水相部分に直接記入する

・薬剤を混和する場合は、可能なら空気を抜く

・キシレンフリーの油性ペンを使用する

こんなところでしょうか?

誤調製や誤投与などの医療過誤を未然に防ぐためには、いろんな対策を講じる必要があります。

皆さんの施設がどの様に取り組んでいるのか、コメントお待ちしております。岡井でした!

<合わせて読んで欲しい記事>

コメントを残す